Pendant que des millions de femmes africaines cachent ou brûlent leurs cheveux pour « paraître présentables », une industrie mondiale engrange des milliards sur un complexe fabriqué de toutes pièces. Et si les cheveux étaient l’un des théâtres les plus visibles de la domination coloniale… et de sa remise en cause ? Le traitement réservé aux cheveux crépus concentre à la fois l’héritage de la colonisation, les normes racialisées de beauté, le poids des industries cosmétique et capillaire mondiales, ainsi que des enjeux de santé publique et de souveraineté économique.

Des salons de Lomé aux marchés de Lagos, des temples indiens de Tirupati aux usines de Xucheng en Chine, la trajectoire des mèches, perruques et défrisants raconte une histoire politique : celle d’un continent qui a appris à douter de sa propre image, puis qui tente aujourd’hui de reconquérir son reflet. Décoloniser les cheveux en Afrique, c’est donc interroger de front le racisme structurel, le capitalisme globalisé, et le droit des peuples à définir eux-mêmes leurs critères de beauté.

I. Cheveux crépus : de la couronne sacrée au stigmate colonial

1. Avant la colonisation : le cheveu comme carte d’identité sociale et spirituelle

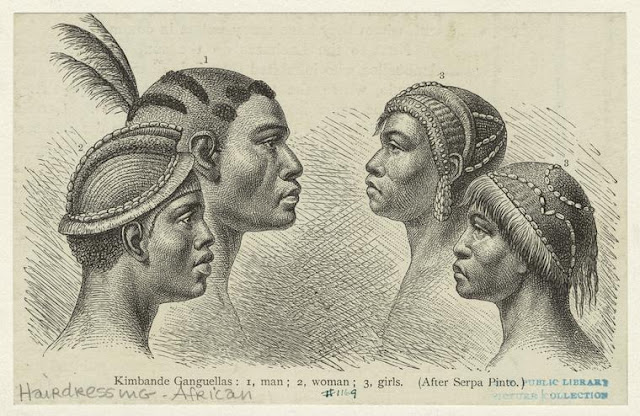

Bien avant que le cheveu crépu ne soit traité comme un « problème » à corriger, il est au contraire au centre de la vie sociale et symbolique de nombreuses sociétés africaines. Dans de nombreuses cultures d’Afrique de l’Ouest, centrale ou orientale, la tête est considérée comme le siège de la personnalité, voire de l’âme. Coiffer une personne n’est pas un geste banal : c’est un rituel intime, pratiqué au sein de la famille ou par des personnes de confiance, qui scelle des liens intergénérationnels et communautaires.

Les tresses, les motifs géométriques, les ornements de perles, de fils d’or ou d’éléments naturels forment alors une véritable « carte d’identité » : elles signalent l’appartenance ethnique, le statut social, la situation matrimoniale, parfois la religion. Loin d’être « négligé » ou « sale », le cheveu crépu est peigné, huilé, entretenu avec soin, notamment avec des huiles végétales locales comme l’huile de palme ou le beurre de karité.

Dans ce contexte précolonial, il n’existe pas de « complexe » du cheveu crépu : il est la norme, et donc le référent esthétique à partir duquel se pensent les variations de beauté et d’élégance, comme le montre la sociologue Juliette Sméralda dans son ouvrage de référence Peau noire, cheveu crépu : l’histoire d’une aliénation.

2. Esclavage, colonisation : raser la couronne pour briser l’estime de soi

La rupture intervient avec la traite transatlantique, puis la colonisation. Raser de force la tête des Africain·es avant l’embarquement dans les bateaux négriers ou à l’arrivée dans les colonies n’est pas un geste neutre : c’est un acte de domination symbolique pensé pour arracher littéralement la « couronne » identitaire.

En privant les personnes réduites en esclavage de leurs coiffures, de leurs outils (comme le peigne afro) et de leurs rituels de soin, le système esclavagiste attaque une dimension clé de leur humanité : la capacité de se présenter, de se raconter, de se reconnaître dans le miroir. Le corps noir, et particulièrement les cheveux, devient l’objet d’un regard violent qui hiérarchise les traits physiques : plus la peau est claire, plus les cheveux sont lisses, plus l’individu se rapproche du modèle dominant et gagne en valeur sociale.

Cette logique sera prolongée et structurée par l’ordre colonial : l’assimilation passe par le langage, la religion, mais aussi par l’esthétique. Se lisser les cheveux, se conformer au modèle caucasien devient une condition implicite (et parfois explicite) pour « s’élever », être jugé « présentable », « moderne » ou « civilisé ». À l’inverse, garder ses cheveux crépus, fournis, visibles, devient un marqueur d’infériorité sociale, de ruralité, voire de « sauvagerie ».

II. L’Afrique qui porte les cheveux des autres

1. Un marché capillaire à plusieurs milliards, dominé depuis l’extérieur

Ce travail de sape symbolique a produit un résultat spectaculaire : une industrie capillaire africaine qui pèse plusieurs milliards de dollars, majoritairement captés par des acteurs non africains. Selon des estimations relayées par Reuters et Euromonitor International, rien que dans trois pays (Nigeria, Afrique du Sud, Cameroun), les ventes de shampoings, lotions et défrisants représentaient déjà autour de 1,1 milliard de dollars en 2013.

Mais ce chiffre ne prend pas en compte le marché dit du dry hair (perruques, tissages, extensions), qui est lui estimé à environ 6 milliards de dollars par an au niveau du continent dès le milieu des années 2010. Autrement dit, les Africaines paient plusieurs fois le PIB de certains États du continent chaque année pour acheter des mèches, souvent importées, afin… de masquer ou modifier leur texture naturelle.

Or, la structure de cette chaîne de valeur est éloquente :

-

Les cheveux humains proviennent en grande partie de lieux comme le temple de Tirumala Tirupati en Inde, où des pèlerins offrent leurs cheveux lors de rituels religieux, mais aussi de réseaux de collecte moins transparents (cheveux de cadavres, poils de différentes parties du corps, matières animales).

-

Ces cheveux sont ensuite transformés, mélangés à des fibres synthétiques ou animales, dans des usines essentiellement situées en Chine, notamment dans des hubs industriels comme la ville de Xucheng, où des entreprises comme Rebecca Hair génèrent des centaines de millions de dollars de chiffre d’affaires, dont une part importante grâce au marché africain.

-

L’Afrique devient un immense marché de consommation, alors même que la valeur ajoutée (collecte structurée, transformation, branding, logistique) est captée ailleurs.

Derrière la question des perruques « brésiliennes », des mèches « naturelles » ou des tissages « premium », se cache donc un enjeu géopolitique : l’Afrique importe massivement des produits capillaires et exporte, en retour, des devises et sa capacité à fixer ses propres normes esthétiques.

2. Une industrie du complexe : rentabiliser l’aliénation esthétique

Cette économie du cheveu repose sur un message répété, intériorisé, relayé par la publicité, les médias et parfois les institutions : pour être « belle », « professionnelle », « moderne », il faut lisser, cacher, rallonger, colorer. Une partie des entreprises occidentales ont structuré leurs gammes (défrisants, lissages permanents, produits de « contrôle » des frisottis) précisément autour de ce besoin fabriqué.

Les sociologues comme Juliette Sméralda y voient la continuation, par le marché, d’une entreprise assimilationniste : la personne noire qui se défrise les cheveux, qui dépense des fortunes en mèches importées, répond à une injonction qu’elle n’a pas choisie, mais qu’elle perçoit comme un simple « goût personnel ». Or ce « goût » a été construit par des siècles de hiérarchie raciale et esthéique.

On assiste ainsi à ce que l’on peut qualifier de « complexe monétisé » : plus l’estime de soi est fragilisée, plus le recours à des solutions externes (mèches, perruques, défrisants, soins prétendument réparateurs) augmente, générant d’énormes profits pour une industrie qui a tout intérêt à maintenir le cheveu crépu dans la catégorie du « problème à corriger ».

III. Le prix caché du défrisage : une bombe sanitaire et sociale

1. Relaxers, perturbateurs endocriniens et cancers

Si le coût économique est colossal, le coût sanitaire l’est tout autant. Plusieurs études épidémiologiques récentes ont établi un lien préoccupant entre l’usage régulier de défrisants chimiques et certains cancers hormonodépendants. Une étude du National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis, menée sur plus de 33 000 femmes, a montré que celles qui utilisent fréquemment des produits de lissage chimique ont plus de deux fois plus de risque de développer un cancer de l’utérus par rapport à celles qui n’en utilisent pas.

Une autre grande cohorte, le Black Women’s Health Study, portant sur environ 44 800 femmes noires, a confirmé que l’utilisation de longue durée de défrisants est associée à une augmentation significative du risque de cancer de l’utérus chez les femmes ménopausées. D’autres travaux mettent également en évidence un lien avec un risque accru de fibromes utérins ou de cancers du sein, ainsi qu’avec des cas d’alopécie cicatricielle.

Ces produits contiennent en effet une combinaison de substances pouvant agir comme perturbateurs endocriniens (parabènes, phtalates, formaldéhyde, bisphénols, métaux, etc.), c’est-à-dire des molécules capables de mimer ou de bloquer des hormones comme les œstrogènes, avec des effets potentiels sur la fertilité, les cycles menstruels et le développement de cancers hormonodépendants.

2. Une violence sanitaire ciblée sur les femmes noires

Le caractère politique de cette question est évident :

-

Ce sont principalement les femmes noires qui utilisent ces produits, souvent dès l’enfance ou l’adolescence, parfois avant 10 ans.

-

Ce sont aussi elles qui présentent, dans plusieurs pays, des taux plus élevés de fibromes, de certains cancers de l’endomètre et de l’utérus, ainsi que des formes plus agressives et un pronostic moins favorable.

Lorsque la norme dominante impose le lisse, le long, le « discipliné » comme critères de respectabilité, ce ne sont pas des choix individuels neutres qui se jouent dans les salons de coiffure : ce sont des trajectoires de santé, des inégalités raciales et de genre face à la maladie, et un rapport au corps façonné par des structures de domination.

Décoloniser les cheveux en Afrique suppose donc aussi une politique de santé publique : information, régulation stricte des ingrédients, recherche indépendante sur les produits vendus sur le continent, et alternatives sûres promouvant l’acceptation de la texture naturelle.

IV. Télévisions, séries et soft power : la fabrique du cheveu lisse

1. La télévision comme « machine à laver les esprits »

La télévision joue un rôle considérable dans la diffusion des normes esthétiques dominantes. Entre les séries brésiliennes, les telenovelas latino-américaines, Hollywood et même une partie du Nollywood ou des feuilletons locaux, les personnages féminins « admirés » arborent majoritairement des cheveux lisses, raides, colorés, rarement des afros, locks ou coiffures traditionnelles.

La télévision devient alors ce que certains appellent une « deuxième machine à laver » : non plus le linge, mais les imaginaires. Elle inculque, par la répétition d’images, l’idée que la réussite, la modernité, la romance, la richesse sont liées à des corps conformes aux standards occidentaux, y compris au niveau capillaire. Dans ce scénario, le cheveu crépu apparaît au mieux comme « exotique », au pire comme un signe de marginalité ou de manque de professionnalisme.

2. Médias africains : de la reproduction à la résistance

Les médias africains locaux portent une responsabilité particulière. Lorsque les talk-shows, journaux télévisés, séries nationales ou clips musicaux reproduisent les mêmes codes (présentatrices en perruques « brésiliennes », héroïnes à mèches importées, absence quasi totale de cheveux naturels crépus à l’écran), ils valident et amplifient l’idée que le naturel est incompatible avec la réussite.

À l’inverse, lorsque des personnalités publiques, des journalistes, des artistes africains choisissent d’apparaître avec leurs cheveux naturels, ils envoient un message puissant : il est possible d’occuper des espaces de pouvoir, de visibilité, de prestige sans dissimuler sa texture. Cette visibilité n’est pas un détail : elle offre aux jeunes filles et aux garçons des modèles d’identification alternatifs.

Une véritable stratégie de décolonisation des cheveux en Afrique passe donc par une politique éditoriale volontariste : quotas de représentations capillaires diversifiées, valorisation des coiffures traditionnelles, soutien aux productions audiovisuelles qui rompent avec l’imaginaire unique du lisse.

V. Décoloniser les cheveux, décoloniser les esprits

1. Le mouvement « nappy » et la reconquête de soi

Depuis une quinzaine d’années, un mouvement de retour au naturel, souvent désigné par le terme « nappy » (natural and happy) prend de l’ampleur, aussi bien dans les diasporas qu’en Afrique. Il ne s’agit pas simplement d’un effet de mode, mais d’une véritable reconquête identitaire : accepter ses cheveux crépus, c’est refuser qu’un standard extérieur dicte la valeur de son image.

Dans ce processus, de nombreuses femmes racontent un déclic : le sentiment de ne plus se reconnaître sous les perruques importées, la prise de conscience du coût financier disproportionné, ou la découverte des risques sanitaires liés au défrisage. Le retour au naturel devient alors un acte de résistance intime, mais aussi politique : rompre avec l’aliénation, transmettre à ses filles une autre vision de la beauté, refuser de nourrir un marché qui prospère sur l’insécurité esthétique des femmes noires.

Cette « renaissance capillaire » est bien plus qu’un changement de coiffure : c’est un acte de souveraineté personnelle, qui s’inscrit dans une longue histoire de luttes afro-descendantes pour l’acceptation des traits noirs (peau, nez, lèvres, cheveux) comme pleinement dignes de respect et de valorisation.

2. Salons afro, marques locales : la souveraineté économique par les cheveux

Sur le terrain, cette reconquête se traduit par l’émergence de salons spécialisés dans les cheveux naturels, de marques de cosmétiques capillaires afro fabriquées localement, et de réseaux de formation à l’entretien du cheveu crépu. Ces initiatives, comme Racines Afro au Bénin, misent sur plusieurs leviers :

-

Produits fabriqués à partir d’ingrédients locaux (karité, huiles végétales, poudres de plantes), donc mieux adaptés aux besoins réels des cheveux crépus et créateurs de valeur sur place.

-

Accompagnement personnalisé : ateliers, conseils, éducation capillaire pour défaire des décennies d’ignorance organisée sur la manière d’entretenir le cheveu naturel.

-

Repositionnement symbolique : présenter le cheveu crépu non plus comme un problème, mais comme un atout, une force, une signature esthétique africaine.

L’enjeu est double :

-

Économique, en rapatriant une partie de la valeur ajoutée sur le continent, au lieu de la laisser captée par les multinationales et les industries asiatiques.

-

Culturel, en faisant des cheveux crépus le cœur d’une esthétique africaine assumée, et non plus le négatif d’un idéal caucasien.

VI. De la coiffure au projet de société : quelles pistes pour une politique de décolonisation capillaire en Afrique ?

1. Réguler les produits toxiques et investir dans la recherche

Au regard des études sur les risques des défrisants chimiques, il est indispensable que les États africains se dotent de cadres réglementaires plus stricts :

-

Mise en place de normes sanitaires renforcées, interdiction ou limitation des substances reconnues comme perturbateurs endocriniens ou cancérogènes.

-

Obligation de transparence totale sur la composition des produits vendus sur les marchés locaux.

-

Financement de recherches indépendantes sur les effets à long terme des produits capillaires importés, mais aussi sur les vertus et limites des solutions naturelles.

Il ne s’agit pas d’interdire tout usage de produits de transformation capillaire, mais de sortir d’une situation où les femmes noires paient, en silence, le prix d’une cosmétique pensée ailleurs, pour d’autres normes, avec des risques sous-évalués sur leurs corps.

2. Soutenir les industries capillaires locales : de Racines Afro aux « vrais » tissus africains

La question des cheveux rejoint ici d’autres débats sur la souveraineté culturelle et économique, comme celui des tissus : pendant que le wax hollandais (produit en Europe à partir de techniques indonésiennes) se fait passer pour tissu « africain », les pagnes tissés localement luttent pour exister dans l’imaginaire collectif.

De la même manière, pendant que les mèches indiennes transformées en Chine envahissent les salons africains, les savoir-faire locaux de coiffure, les produits naturels et les esthétiques afro sont relégués à la marge. Une politique publique cohérente pourrait :

-

Accorder des facilités fiscales, des subventions ciblées ou des lignes de crédit préférentielles aux entreprises locales de cosmétique capillaire naturelle.

-

Encourager les circuits courts (production, transformation, distribution) pour que la richesse générée par les cheveux africains reste en Afrique.

-

Intégrer les savoir-faire capillaires traditionnels dans les politiques de patrimoine immatériel, au même titre que la musique, la danse ou certaines pratiques culinaires.

3. Éducation, médias et diplomatie culturelle

Décoloniser les cheveux doit aussi se jouer sur le terrain symbolique :

-

Éducation : intégrer dans les programmes scolaires des contenus sur l’histoire des cheveux en Afrique, la diversité des textures, et la critique des normes racialisées de beauté.

-

Médias : encourager les chaînes publiques et privées à diversifier les représentations capillaires, à produire des séries, documentaires et émissions valorisant les cheveux naturels.

-

Diplomatie culturelle : faire de l’esthétique afro – cheveux, coiffures, tissus, cosmétiques – un pilier des stratégies de soft power africain, à travers les festivals, les saisons culturelles, les coproductions audiovisuelles.

Les cheveux ne sont pas un détail. En Afrique, ils sont à la croisée de multiples lignes de fracture : colonisation des imaginaires, capitalisme globalisé, santé publique, inégalités de genre et de race. L’histoire du cheveu crépu, passé du statut de couronne sacrée à celui de stigmate à cacher, puis à nouveau revendiqué par une nouvelle génération, résume à elle seule la trajectoire d’un continent sommé d’avoir honte de lui-même… puis décidé de se réconcilier avec son image.

Décoloniser les cheveux en Afrique, c’est donc :

-

Rompre avec des siècles de hiérarchie raciale incorporée dans les corps.

-

Démanteler une industrie du complexe qui enrichit des acteurs extérieurs tout en fragilisant la santé des femmes noires.

-

Reconstruire une souveraineté esthétique et économique qui rende aux cheveux crépus leur statut de signe de dignité, de créativité et de puissance.

Au fond, la question est simple et éminemment politique : qui décide de ce qui est beau sur un corps noir ? Tant que la réponse sera « l’autre », le travail de décolonisation ne sera pas achevé. Lorsque les petites filles d’Afrique pourront dire, sans hésiter et sans se mettre en danger : « Mes cheveux crépus sont ma couronne, et je les porte avec fierté », alors un pas décisif aura été fait, non seulement pour la beauté, mais pour la liberté.